Verantwortungsvoll ins neue Jahr

Stephanie

UPDATE: Zum Jahreswechsel 2025/2026 gibt es keine städtische Silvesterparty auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Im Cityring soll erneut ein Böllerverbot gelten. Dies hat der Gemeinderat am 8. Oktober 2025 auf unseren Antrag (siehe unten) hin mehrheitlich beschlossen. Wir halten diese Entscheidung für richtig – mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage der Stadt, aber auch aus Rücksicht auf Einsatzkräfte sowie Natur und Umwelt.

Zum Jahreswechsel 2025/26 plant die Stadtverwaltung erneut eine große Silvesterfeier auf dem Schlossplatz. Unterm Strich belastet die geplante Veranstaltung den städtischen Haushalt mit rund 952.000 Euro. Angesichts der schwierigen Haushaltslage, schmerzhafter Einsparungen in allen Bereichen, steigender Kosten bei Schulsanierungen und fehlender Mittel für den Klimaschutz halten wir das für kaum vermittelbar.

Zudem handelt es sich um eine rein freiwillige Leistung, die im letzten Haushalt nicht einmal veranschlagt war. Stattdessen sollte die Stadt den Fokus auf das legen, was wirklich zählt: Sicherheit und Ordnung in der Silvesternacht sowie auf ganzjährige, niederschwellige Angebote für alle Menschen in unserer Stadt, die bei weitem nicht solche Summen verschlingen.

Deshalb brauchen wir – wie in den Vorjahren – ein konsequentes Böllerverbot im gesamten Cityring. Wir haben beantragt, dass Stuttgart gemeinsam mit dem Polizeipräsidium eine Böllerverbotszone im Cityring festlegt und konsequent durchsetzt. Viele Städte machen es bereits vor: Köln, Düsseldorf, Hannover, München oder Frankfurt haben Böllerverbotszonen eingerichtet – ganz ohne millionenschwere Begleitveranstaltungen.

Viele Stimmen für ein Böllerverbot

Wo unkontrolliert gezündet wird, drohen Verletzungen, Brände und massive Belastungen für die Einsatzkräfte. Zudem führen private Feuerwerke zu hoher Feinstaubbelastung, zu Tierleid und zu Tonnen an Abfall. Zahlreiche Initiativen aus der Zivilgesellschaft fordern deshalb seit Jahren ein Ende des privaten Böllerns. Auch die Ärztekammer verweist auf die hohe Zahl von Verletzten, Feuerwehr und Polizei berichten von extremen Belastungen in der Silvesternacht. Erst kürzlich übergab die Polizeigewerkschaft eine Petition mit nahezu 1,5 Millionen Unterschriften für ein bundesweites Böllerverbot an das Bundesinnenministerium – ein starkes Signal, das auch die Landeshauptstadt Stuttgart unterstützen sollte. Und eine Maßnahme, die nachhaltig Wirkung entfalten würde – unterstützt von einer Mehrheit der Bevölkerung.

Wir wollen ein Silvester, das friedlich, sicher und umweltfreundlich ist – mit konsequentem Böllerverbot im Cityring, aber ohne zusätzliche Belastung für den ohnehin knappen städtischen Haushalt. So starten wir von der ersten Sekunde an verantwortungsvoll und nachhaltig ins Jahr 2026 – ganz im Sinne vieler Menschen in unserer Stadt.

Mehr Sicherheit - weniger Bürokratie

Stephanie

Was bislang durch bürokratische Hürden ausgebremst wurde, soll nun einfacher möglich sein: mehr Sicherheit auf dem Schulweg ohne komplizierte Verfahren.

Das Land Baden-Württemberg macht den Weg frei für mehr Schulstraßen und Schulzonen – und das endlich ohne unnötige Bürokratie. Zwar konnten Kommunen schon länger solche Bereiche einrichten. Doch bisher war der Weg dorthin mühsam: komplizierte Gutachten, lange Verfahren und der Nachweis einer konkreten Gefahrenlage waren erforderlich.

Damit ist jetzt Schluss: Durch die Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) können Städte künftig auch mit Blick auf Klimaschutz und mehr Platz für Rad- und Fußverkehr handeln. Umständliche Nachweise entfallen, ein aktueller Erlass liefert klare Vorgaben für die Umsetzung. Das macht den Weg frei für Schulstraßen und Schulzonen – eine Chance, die wir in Stuttgart jetzt nutzen sollten.

„Wir freuen uns, dass die Einführung von Schulstraßen und Schulzonen erleichtert wird. Stuttgart hat nun Klarheit, wie die Umsetzung von Stuttgarts erster Schulstraße oder Schulzone aussehen kann. Beschlüsse – wie etwa für die Falkertschule im Westen – liegen bereits vor. Jetzt sollte die Verwaltung die notwendigen Schritte in die Wege leiten, damit wir schnell in die Umsetzung kommen“, betont unser Stadtrat Dr. Sebastian Karl.

Ein Gewinn für alle

Gerade in einer Großstadt wie Stuttgart mit viel Verkehr und engen Straßenräumen sind Schulstraßen und Schulzonen ein wirksames Mittel für mehr Sicherheit und weniger Stress im Umfeld der Schule. Zwar ist statistisch nicht belegt, dass es dort häufiger zu Unfällen kommt, doch die gefühlte Unsicherheit hält viele Kinder vom selbstständigen Schulweg ab. Während Schulstraßen zeitlich befristet – etwa zu Beginn und Ende des Unterrichts – den Kfz-Verkehr einschränken, wird mit Schulzonen dauerhaft ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet. Beides trägt dazu bei, den Durchgangsverkehr deutlich zu verringern, gefährliche Situationen durch Elterntaxis zu vermeiden und den Kindern mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Durch weniger Verkehr steigt gleichzeitig die Lebensqualität im Quartier.

Für uns steht fest: Wenn Kinder entspannt, aktiv und selbstbestimmt zur Schule kommen, ist das ein Gewinn für die ganze Stadt. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Eltern, Schulen und Anwohner*innen die neuen unbürokratischen Möglichkeiten nutzen, um das Schulumfeld für Schüler*innen sicherer und attraktiver zu machen.

Die Landeshauptstadt Stuttgart soll Vorreiter für kindgerechte Mobilität werden – mit mehr Schulstraßen und Schulzonen, die zeigen: Eine Stadt, die sich für Kinder einsetzt, ist eine lebenswerte Stadt für alle.

BUGA am Neckar: Chance für eine lebenswerte Stadt am Fluss

Stephanie

Die CDU-Gemeinderatsfraktion und die GRÜNEN im Stuttgarter Rathaus begrüßen, dass ihr gemeinsamer Antrag zur Bewerbung Stuttgarts für eine Bundesgartenschau (BUGA) am Neckar aufgegriffen wird. Mit der geplanten Interessenbekundung zusammen mit der Region Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg entsteht eine starke Allianz – und eine große Chance, den Neckar attraktiver zu gestalten und gemeinsam entscheidende Fortschritte zu erreichen.

„Eine BUGA kann der Katalysator sein, um die Aufwertung des Neckars voranzutreiben“, sagt Alexander Kotz, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Stuttgart hat traditionell einen geringen Bezug zum Neckar. Die Stadt entwickelte sich entlang des Nesenbachs, beim Ausbau der Industrie, Energieversorgung und Straßeninfrastruktur in den letzten Jahrzehnten wurde der Neckar nicht mitgedacht. Dieses Versäumnis müssen wir korrigieren, und die BUGA bietet eine einmalige Chance dazu.“

Als mögliche Leuchtturmprojekte nennen die GRÜNEN und die CDU die Entwicklung des Neckarknies und der Kohlehalde im Stuttgarter Osten. Auch die Umgestaltung von Hafen und Industriebereichen in den Neckarvororten, wo eine Landesgartenschau von Hedelfingen und Wangen ins Spiel gebracht wurde, eröffnet neue Potenziale.

Ein echtes Herzensprojekt

„Der Neckar ist ein echtes Herzensprojekt für viele Menschen in Stuttgart“, so Björn Peterhoff, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN. „Das zeigt sich nicht nur in der Historie – etwa mit dem Masterplan Neckar unter OB Fritz Kuhn – sondern auch immer wieder im Bürgerhaushalt. Der Wunsch nach mehr Fluss in der Stadt ist überparteilich und tief in der Stadtgesellschaft verankert.“

Positiv zu bewerten, ist auch die neue Dynamik am Fluss: Anfang Mai haben sich zahlreiche engagierte Initiativen und Akteurinnen und Akteure als Netzwerk zusammengeschlossen und dem Gemeinderat ihre Anliegen vorgestellt. Die angekündigte Einrichtung eines Runden Tisches durch die Wirtschaftsförderung der Stadt wird sowohl von der CDU als auch von den GRÜNEN ausdrücklich unterstützt.

Historische Chance

„Jetzt kommt vieles zusammen – politischer Wille, bürgerschaftliches Engagement und regionale Partnerschaften“, so die Fraktionsvorsitzenden Alexander Kotz und Björn Peterhoff. „Wir haben die historische Chance, Stuttgart wirklich zur Stadt am Fluss zu machen. Diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen.“

Gemeinsam gegen Rassismus

Stephanie

Fast 300.000 Menschen in Stuttgart haben eine Migrationsgeschichte. Sie sind Teil unserer Stadtgesellschaft, bereichern unsere Wirtschaft, engagieren sich in der Zivilgesellschaft und prägen die kulturelle Vielfalt unserer Stadt. Doch immer wieder erleben sie rassistische Diskriminierung – sei es im Alltag, auf dem Arbeitsmarkt oder in politischen Debatten. Wir als GRÜNE Fraktion stellen uns entschieden gegen Rassismus und setzen uns für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander ein.

In der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussion wird oft pauschal negativ über Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Wir sagen klar: Stuttgart lebt von Vielfalt! Integration ist kein Selbstläufer, sondern ein Prozess, der Engagement und Unterstützung braucht. Deshalb fördern wir gezielt Projekte, die sich gegen Rassismus und für eine gerechte Teilhabe aller einsetzen. Denn Stuttgart soll eine Stadt sein, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben – unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Aussehen.

Unser Stadtrat und Sprecher im Internationalen Ausschuss, Mehmet Ildeş, betont: „Rassismus darf niemals ein Teil unserer vielfältigen Stadt sein.“ Wir unterstützen daher aktiv die Stuttgarter Aktionswochen gegen Rassismus. Diese bieten eine wichtige Plattform für Austausch, Sensibilisierung und gemeinsames Engagement gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

Stuttgart leistet bereits viel, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Auch das geplante Haus der Kulturen spielt dabei eine zentrale Rolle. Es soll ein Begegnungs‐ und Veranstaltungsort für alle werden, die eine internationale Stadtgesellschaft aktiv gestalten wollen. Ebenso wichtig sind unsere Städtepartnerschaften, die zur Verständigung zwischen den Nationen beitragen. Doch während der Oberbürgermeister in diesem Bereich sparen will, fordern wir, dass diese wertvollen Verbindungen nicht nur erhalten, sondern intensiviert werden. Gerade jetzt müssen wir die Kooperationen stärken, um den interkulturellen Dialog weiter zu fördern.

Eine offene und gerechte Stadtgesellschaft ist nicht selbstverständlich – sie braucht unser aller Einsatz. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns für ein Stuttgart einzutreten, in dem Vielfalt als Bereicherung gesehen wird und alle Menschen gleiche Chancen haben.

Die Stuttgarter Aktionswochen gegen Rassismus finden in diesem Jahr zum zehnten Mal statt.

Eine starke GRÜNE Stimme in Berlin

Stephanie

Wir gratulieren! Unsere Stadträtin Simone Fischer hat den direkten Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft! In einem hochspannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sie sich letztlich mit einem sehr knappen Vorsprung von fünf Stimmen im Wahlkreis Stuttgart I durch. Damit verteidigte sie erfolgreich das grüne Direktmandat, das bei der vergangenen Bundestagswahl noch Cem Özdemir gewonnen hatte. Der Wahlabend war ein echter Krimi und wir freuen uns sehr über diesen grandiosen Erfolg.

Der Grundstein für das Direktmandat waren die starken Erststimmenergebnisse in Stuttgart West (34,6 Prozent), Mitte (34,1 Prozent) und Süd (33,2 Prozent). Ihr bestes Erststimmenergebnis in einem der Außenstadtbezirke hat Simone Fischer mit 27,4 Prozent in Vaihingen erzielt. Bei den Zweitstimmen lagen die GRÜNEN mit 25,2 Prozent auf Platz 2 nur einen Prozentpunkt hinter der CDU. Auch im Wahlkreis Stuttgart II erreichten die GRÜNEN Platz 2. Wir bedauern sehr, dass unsere Bundestagsabgeordnete Dr. Anna Christmann aufgrund des landesweiten Ergebnisses dennoch künftig nicht mehr im Bundestag sein wird.

Simone Fischer ist seit Juli 2024 Mitglied unserer Fraktion im Gemeinderat und hat sich dort mit großem Engagement für die Themen Soziales, Finanzen, Sport und Wohnen eingesetzt. Mit ihrem entschlossenen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und eine generationengerechte Stadtentwicklung hat sie unsere Fraktionsarbeit bereichert und wichtige Impulse gesetzt. Auch im Bundestag wird sie sich weiterhin für diese Themen engagieren.

Ich danke allen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Es ist mir eine große Ehre, Stuttgart im Bundestag vertreten zu dürfen. Ich werde mich mit voller Kraft für unsere Stadt einsetzen und meine Arbeit für eine sozial gerechtere Gesellschaft fortsetzen.

Simone Fischer

Mit ihrem Wechsel nach Berlin gibt Simone Fischer ihr Gemeinderatsmandat ab. Damit verlieren wir einerseits in der Fraktion eine sehr geschätzte Kollegin, andererseits erhalten die Anliegen der Stuttgarter*innen auf Bundesebene eine starke Stimme. Die Fraktionsvorsitzenden Petra Rühle und Björn Peterhoff erklären: „Mit Simone Fischer verliert der Gemeinderat eine engagierte und fachkundige Stadträtin. Wir sind überzeugt, dass sie sich in Zukunft mit viel Energie und ihrer ganzen Kompetenz in Berlin für die Menschen in Stuttgart einsetzen wird.“

Wir wünschen ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt.

Vertikales Grün macht Klima

Stephanie

Auch Stuttgart leidet in der Sommerzeit unter der Hitze in der Stadt. Asphaltierte Flächen und versiegelte Böden speichern die Wärme, Regenwasser kann nicht versickern. Gebäudefassaden heizen sich auf und reflektieren zusätzlich die Sonneneinstrahlung. Dabei könnten viele dieser Flächen durch Begrünung aktiv zur Kühlung der Umgebung beitragen.

Begrünte Fassaden reduzieren die Hitze, indem sie Verdunstungskälte erzeugen und Sonnenstrahlen absorbieren. Während sich eine übliche Gebäudefassade im Sommer aufheizt, hat eine begrünte Fassade zwei Grad weniger als die Außentemperatur. Sie sorgt so für ein angenehmes Mikroklima und sieht auch noch gut aus, wie die Fassade der neuen Calwer Passage zeigt. Davon brauchen wir in Stuttgart mehr!

Grün wächst steil nach oben

Bei Neubauten sind städtische Vorgabe zur Begrünung richtig. Im bereits teilweise entwickelten Neckarpark sind mindestens 30 Prozent Fassadenbegrünung vorgegeben. Hier zeigen sowohl die Stadt und als auch private Bauträger, dass klimaangepasstes Bauen funktioniert. Gespannt sind wir auf das Haus des Tourismus am Marktplatz, wo wir uns für eine intensive Begrünung und einen begehbaren Dachgarten mit Rooftop-Terrasse eingesetzt haben. In seinem heutigen Zustand ist der Marktplatz im Sommer ein echter Hotspot, eine begrünte Umgebung wird die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern.

Mehr Grün im Bestand

Deshalb fordern wir auch schon lange die Begrünung des Stuttgarter Rathauses. So könnte die Gebäuderückseite an der Eichstraße schon lange begrünt sein, aber bei Bestandsgebäuden passiert viel zu wenig. Andere städtische Liegenschaften wie das Bürgerzentrum West und das Stadtarchiv an der Reichenbachstraße haben ebenfalls viel Potenzial und bieten sich als Vorbildprojekte an.

Grün endlich umsetzen

Dabei haben wir im Gemeinderat schon vor Jahren Mittel für Begrünungen zur Verfügung gestellt: Bereits 2017 wurden 200.000 Euro für eine begrünte Wand beschlossen, die bis heute nicht umgesetzt ist. Auch das 2019 im Rahmen des Programms „Weltklima in Not“ beschlossene Modellprojekt „Fassadengarten“ wurde bislang nicht realisiert.

Andere Städte wie zum Beispiel Wien haben die Bedeutung von Fassadenbegrünung für das Stadtklima längst erkannt und auch in Singapur tragen „Vertical Gardens“ zur Abkühlung bei. Stuttgart hat zwar die ersten Schritte getan, doch insbesondere bei der Begrünung von Bestandsgebäuden besteht großer Nachholbedarf. Es ist Zeit für mehr vertikales Grün in Stuttgart!

Ganztagesangebot für alle Kinder

Stephanie

Ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Ganztagesangebot für alle Kinder ist für uns GRÜNE von aller größter Bedeutung. Es ermöglicht den Eltern, die Familie und den Beruf besser zu vereinbaren und fördert die Gleichstellung. Bis heute sind es vor allem Frauen, die aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten oder kurzfristiger (Teil-)Schließungen ihre Karriere zurückstellen oder nur in Teilzeit arbeiten. Ein stabiles Betreuungsangebot trägt daher zu mehr Gleichstellung der Geschlechter bei.

Ganztagesbetreuung bedeutet auch, dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gleiche Chancen auf frühkindliche Bildung erhalten. In der Kita werden wichtige Kompetenzen erworben, die sich später wie ein roter Faden durch die gesamte Bildungsbiografie ziehen. Der Zugang zu qualitativ hochwertiger Betreuung ist daher ein zentraler Schlüssel zu mehr Chancengleichheit.

Fachkräftesicherung

Angesichts des gravierenden Fachkräftemangels ist die Ganztagesbetreuung auch für unsere Unternehmen und Betriebe wichtig. Gut betreute Kinder ermöglichen es den Eltern, im Beruf zu bleiben oder sogar wieder aufzustocken – das trägt so auch zur Fachkräftesicherung bei.

Aktueller Bedarf nicht gedeckt

Trotz zahlreicher Maßnahmen können die Bedarfe in Stuttgart bei weitem nicht gedeckt werden. Seit 2012 wurden die Kitaplätze um 30 % und das pädagogische Personal um 54 % aufgestockt. Doch die Realität zeigt, dass dies nicht ausreicht. In Stuttgart fehlen aktuell rund 1.400 Betreuungsplätze. Zudem gibt es etwa 3.260 Plätze, die hauptsächlich aufgrund von Personalmangel nicht besetzt werden können. Etwa 950 Kinder über vier Jahre haben derzeit keinen Kindergartenplatz. Zudem sind kurzfristige (Teil-)Schließungen an der Tagesordnung. Das bedeutet: Die Eltern und das Kitapersonal sind überlastet und die Kinder erhalten im Zweifel auch nicht die Förderung, die sie verdienen. Viele Kinder bleiben sogar ganz außen vor.

Mehr Verlässlichkeit und zusätzliche Plätze

Angesichts dieses dramatischen Defizites haben wir dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, einen Teil der Plätze mit 8-stündiger Betreuung in solche mit 6-stündiger Betreuung umzuwandeln. Der neue planerische Richtwert für Ganztagesplätze ist jetzt 60 %, statt bisher 90 % im U3- und 70 % im Ü3 Bereich. Diese kurzfristige Maßnahme soll das Angebot stabilisieren und zusätzliche Plätze schaffen. Trotzdem bleibt unser Ziel klar: Wir wollen und brauchen ein Ganztagesangebot für JEDES Kind.

Stuttgart für eine humanitäre Flüchtlingspolitik

Stephanie

Gemeinsame Pressemitteilung von den Gemeinderatsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Die FrAktion, PULS und Einzelstadträtin Sibel Yüksel

Das Mittelmeer ist seit einigen Jahren die tödlichste Seeroute der Welt. Es braucht daher sichere Fluchtwege und eine Entkriminalisierung ziviler Seenotrettung. Da die Europäische Union die staatliche Seenotrettung faktisch eingestellt hat, verbleiben lediglich die zivilen Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer, um Menschen vor dem sicheren Ertrinken zu retten.

Angesichts der zahlreichen humanitären Krisen weltweit und den damit einhergehenden Fluchtbewegungen sehen wir es als unerlässlich an, dass die Landeshauptstadt Stuttgart als weltoffene Stadt unvermindert für die Menschenrechte und die Grundsätze einer humanitären Flüchtlingspolitik einsteht – und nicht tatenlos zusieht, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken.

Bündnis der „Städte Sicherer Häfen“

Bereits 2018 hatte sich der Gemeinderat erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Landeshauptstadt Stuttgart die Potsdamer Erklärung unterzeichnet und dem Bündnis der „Städte Sicherer Häfen“ beitritt. Damit hat sich Stuttgart auch zur Seenotrettung im Mittelmeer bekannt und gegen deren Kriminalisierung ausgesprochen. Die Übernahme einer Patenschaft für ein ziviles Seenotrettungsschiff sollte dieses Bekenntnis weiter bekräftigen und ein Zeichen setzen – für eine menschliche Flüchtlingspolitik und gegen Abschottung. Damit hat sich der Gemeinderat dem Beispiel anderer deutschen und europäischen Städte angeschlossen und sich für einen aktiven Beitrag zur Seenotrettung im Mittelmeer ausgesprochen.

Einschätzung des Regierungspräsidiums

Aufgrund von Anfragen der Presse ist das Regierungspräsidium Stuttgart nun zu der Einschätzung gelangt, dass gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Kommunalrechts eine solche Spende für die Seenotrettung im Mittelmeer, obwohl angesichts des dortigen Leids verständlich, wegen des fehlenden örtlichen Bezugs als nicht zulässig einzustufen ist. Um der Intention des Gemeinderats, einen Beitrag zur Seenotrettung zu leisten, dennoch gerecht werden zu können, gilt es daher rechtssichere Wege zur Umsetzung zu finden.

Neues Konzept entwickeln

Aus diesem Grund fordern wir die Verwaltung auf, ein Konzept zu entwickeln, wie die für die Schiffspatenschaft angedachten je 10.000 Euro in den nächsten beiden Jahren rechtssicher im Sinne des Beschlusses, Menschen auf der Flucht zu helfen, eingesetzt werden können, etwa für die Arbeit einer in Stuttgart ansässigen und in der Flüchtlingshilfe tätige zivilgesellschaftliche Initiative oder einer geeigneten Stiftung.

Zudem wollen wir, wie ebenfalls von einer Vielzahl von Städten praktiziert, eine Spendenaktion zugunsten des Vereins Sea-Eye e.V. für die Rettung von Menschen in Seenot starten. Als ersten Auftakt erklären sich die unterzeichnenden Fraktionen bereit, ihre Sitzungsgelder für die am Montag anberaumte Sondersitzung zu spenden.

Spenden retten Leben

Die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken ist eine Frage von Menschenwürde, von Empathie und Solidarität. Wir appellieren daher an die Hilfsbereitschaft aller Stuttgarter*innen, um gemeinsam die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zumindest zu lindern. Bereits zu viele Menschen haben auf der Flucht über das Mittelmeer ihr Leben verloren. Dabei ist es schon ganz im Sinne des gerade vergangenen Osterfestes ein Gebot christlicher Nächstenliebe, Menschen, die aus ihren Heimatländern vor Krieg, Verfolgung und Elend fliehen, zu helfen und Menschenleben zu retten. Mit diesen Spenden wird aktiv gegen das tausendfache Ertrinken vorgegangen und Menschen in Seenot können gerettet werden.

Stadtentwicklung an der B14

Stephanie

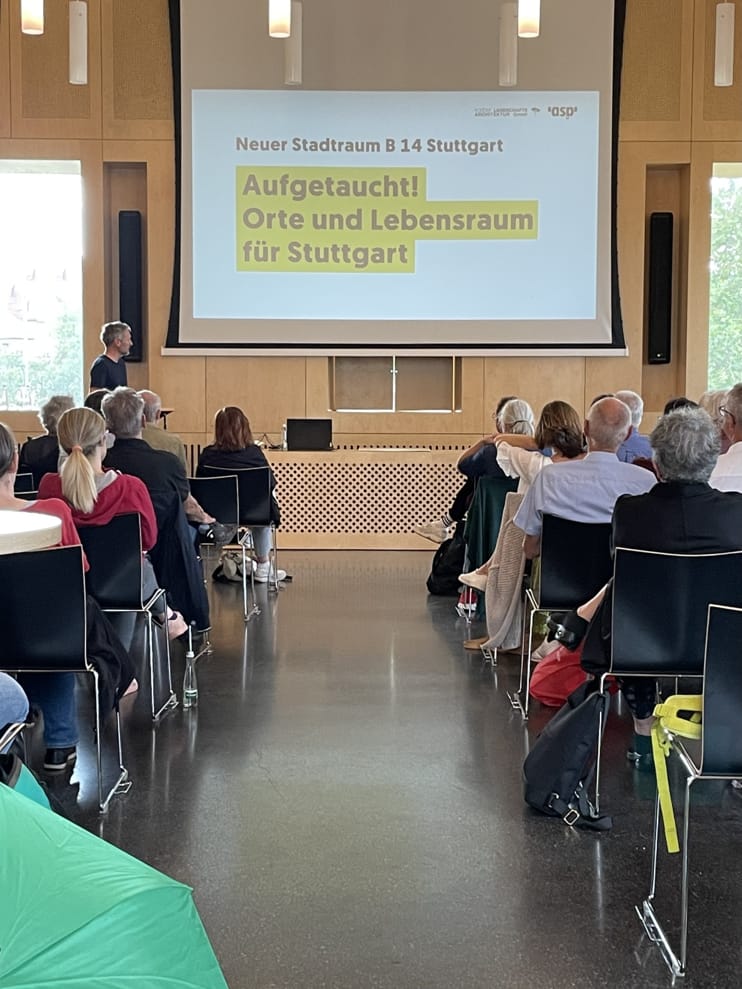

Im Rahmen unserer GRÜNEN Touren haben wir zu einem öffentlichen Vortrag mit anschließendem Spaziergang entlang der B14 eingeladen. Rund 60 interessierte Bürger*innen sind der Einladung ins StadtPalais gefolgt, um sich aus erster Hand über die weitere städtebauliche Entwicklung von der autogerechten Stadt zur lebenswerten Kulturmeile zu informieren.

Zu Beginn hat unser Fraktionsvorsitzender Andreas Winter die Entstehung der Zukunftsvision vorgestellt, die B14 vom Marienplatz bis zum Schwanenplatz auf einer Länge von 4,5 Kilometern menschengerecht umzubauen und die Flächen gleichberechtigt neu zu verteilen. Maßgeblich waren dabei auch die Zielbeschlüsse „Lebenswerte Innenstadt“ (2017) und „Stuttgart zu einer fahrradfreundlichen Stadt machen“ (2019) des Gemeinderats.

Kontroverse Diskussion

Die Zukunft der B14 mit ihrem Herzstück Kulturmeile wird in der Stadtgesellschaft intensiv und kontrovers diskutiert. Bereits seit Mitte der 1980er‐Jahre gibt es Bestrebungen, die B14 stadtraumverträglich umzugestalten und öffentlichen Raum zurückzugewinnen.

Ende 2019 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik dann beschlossen, einen internationalen Planungswettbewerb durchzuführen, um Ideen für den Stadtraum an der B14 zu generieren und eine Grundlage für die weiteren Planungen zu schaffen.

Siegerentwurf von asp Architekten

Mit dem internationalen städtebaulichen Wettbewerb „Neuer Stadtraum B14“ wurde die Zukunftsvision zu einem ersten Planentwurf. Der Entwurf der asp Architekten GmbH ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor und ist heute ein wichtiger Grundstein für die Stadtentwicklung.

Nach der Einführung hat Andreas Winter an die Geschäftsführer Cem Arat und Markus Weismann von asp Architekten GmbH übergeben, um ihren Siegerentwurf vorzustellen. Zentraler Punkt der Planungen ist es, den Straßenraum deutlich zu verringern, die Dominanz des Autoverkehrs zu reduzieren und Querungen leichter zu ermöglichen. Mit anderen Worten, die B14-Autoschneise soll auf ein menschliches Maß zu einer normalen Stadtstraße umgebaut werden.

Ein Ziel: Aufenthaltsqualität steigern

Die Flächen, die dadurch frei werden, sollen Fußgänger*innen und Radfahrenden zur Verfügung gestellt und zusätzliche Nutzungen wie Wohn- und Gewerbeflächen ermöglicht werden. Um die Aufenthaltsqualität entlang der B14 zu steigern, ist es auch wichtig die vorhandenen Plätze wie den Wilhelmsplatz mit Baumpflanzungen und Brunnen aufzuwerten. Es besteht große Einigkeit, dass die Bedeutung eines durchgrünten Stadtraums angesichts der steigenden Hitze in der Stadt ständig zunimmt.

Erste Maßnahmen in Umsetzung

Seit dem Wettbewerb ist inzwischen einige Zeit vergangen und erste Maßnahmen wie der Umbau des Eingangsbereichs des Stadtpalais und die Interimsnutzung am Österreichischen Platz sind bereits in der Umsetzung. Viele weitere – auch weitreichendere Maßnahmen – werden noch folgen müssen, um die Stadt entlang der B14 menschengerechter zu gestalten.

Informationszentrum einrichten

Um die Bürger*innen in den Veränderungsprozess stärker einzubinden, wäre es sinnvoll, ein permanentes Informationszentrum einzurichten, vergleichbar mit dem Informationszentrum Rosenstein in der Eichstraße 9. Dies wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum „neuen Stadtraum B14“. Außerdem sollen weitere Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit und Bürger*innenbeteiligung geschaffen werden, um die Stadtgesellschaft mitzunehmen.

Weitere wichtige Beschlüsse gefasst

Dies ist auch wichtig, weil der Gemeinderat in den letzten Jahren mit großer Mehrheit weitere wichtige Beschlüsse gefasst hat. Dazu gehören der Zielbeschluss „Klimaneutralität 2035“ und die Einführung eines Klimavorbehalts, das heißt die Prüfung der Auswirkungen einer Maßnahme auf das Klima.

Durch das Vorziehen des Klimazieles auf das Jahr 2035 muss insbesondere der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor drastisch gesenkt werden. Hierfür braucht es einen deutlichen Ausbau nachhaltiger Mobilitätsangebote. Das bestätigen auch die Ergebnisse des neu geschaffenen „Bürgerrat Klima“, der erst kürzlich seine Ergebnisse präsentiert hat. Neben dem Ausbau der Radinfrastruktur und des ÖPNVs, spricht sich der Bürgerrat auch dafür aus, Verkehrsflächen für den ruhenden Verkehr kontinuierlich zur verringern, um Platz zu schaffen und den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten.

Egal ob ruhender oder fahrender Verkehr, die Grundlage für weitere Planungsschritte – nicht nur entlang der B14, sondern stadtweit – dürfen nicht mehr die Verkehrszahlen von heute sein, sondern wir müssen die Verkehrserwartung der Zukunft zu Grunde legen. Der Umbau der B14 von der autogerechten Stadt zum attraktiven Stadtraum mit ihrem Herzstück Kulturmeile kann erst der Anfang sein!